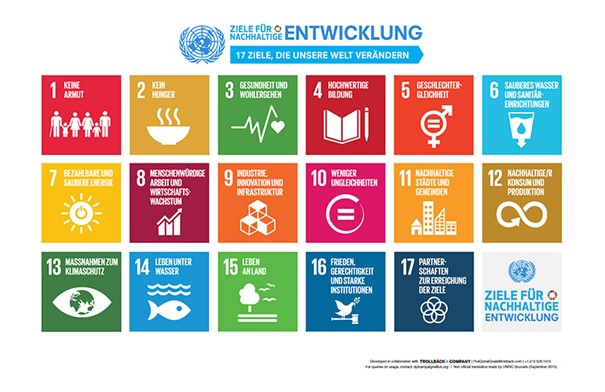

Die Faire Woche, die jedes Jahr weltweit mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten begangen wird, nimmt die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (die sog. SDGs, sustainable development goals, etwa Ernährungssicherheit, umfassenden Klimaschutz, Bildung für alle, Bekämpfung der Ungleichheit) der Agenda 2030 in den Blick, also die Ziele, die in wenigen Jahren erreicht werden sollen. Das Motto der diesjährigen Faire Woche vom 12.9. bis 26.9.2025 lautete: „Fair handeln – Vielfalt erleben!“; es wurden also sowohl Umwelt-/Artenschutz, Biodiversität, als auch die Vielfalt des Fairen Handels in den Mittelpunkt gestellt: Auf die breite Fairtrade-Produktpalette sollte aufmerksam gemacht werden; über 8.700 Fairtrade-Produkte werden derzeit in Deutschland angeboten. Sie werden in 900 Weltläden sowie in 40.000 weiteren Verkaufsstellen, vor allem Discountern, angeboten. Das allseits bekannte, schon 2002 eingeführte Fairtrade-Siegel steht für ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit: also für garantierte Mindestpreise, transparente Lieferketten, Schutz von Kinderrechten, Prämien für Erzeuger-Genossenschaften, faire Mitbestimmung, langfristige Handelsbeziehungen; über 80% der Fairtrade-Produkte sind biozertifiziert. Die Weltläden werben damit, dass ihre Fairtrade-Produkte ausnahmslos auch „bio“ sind; zum Schutz der Böden und der Artenvielfalt wird auf schädliche Pestizide, Fungizide oder Herbizide verzichtet.

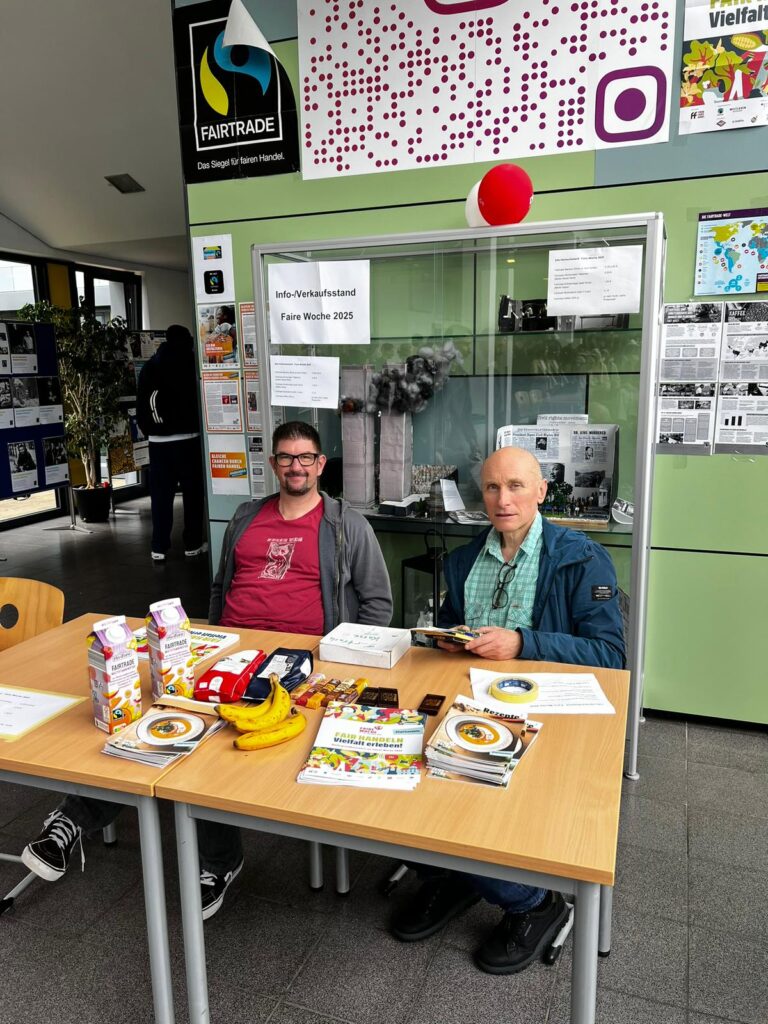

In der Max-Eyth-Schule, die seit 2018 eine Fairtrade-Schule ist, wurde wie jedes Jahr eine Info-Ausstellung über fairen Handel in der Pausenhalle aufgebaut; in der ersten und zweiten Pause verkaufte das Fairtrade-Schulteam Fairtrade-Bananen, Fairtrade-Schokolade und Fairtrade-Saft sowie fair gehandelten Kaffee. Dieses Jahr wurden auch drei Vorträge mit Diskussion in der Aula angeboten:

Sibylle Möller von Greenpeace Frankfurt referierte am 17.9.2025 über den „Fast-Fashion-Kollaps: Welche Alternativen gibt es?“. Da das Thema für die Fachoberschule in Englisch prüfungsrelevant ist, war die Aula sehr gut besucht. Fast Fashion berührt alle jungen Erwachsenen; schließlich werben einige Internetverkaufsportale ständig und aggressiv mit neuen, billigen Modekollektionen. Der Weg eines T-Shirts vom Baumwollanbau, über Garnherstellung, Weben, Färben, Nähen, Verkauf bis zur Entsorgung auf den Secondhand-Märkten oder Mülldeponien in Afrika beträgt dabei etwa 50.000 Kilometer. – Neben dem horrenden Wasserverbrauch bei der Herstellung (2500 Liter pro Baumwoll-T-Shirt) sind auch die Ewigkeitschemikalien (PFAS) aus synthetischer Kleidung ein großes Problem, da sie sich nicht abbauen und alle Organismen stark schädigen. Dabei verbleiben 40% unserer Kleidung ungenutzt im Kleiderschrank. Die EU-Statistik weist aus, dass jeder Europäer durchschnittlich 12 Kilogramm Kleidung pro Jahr wegwirft; in jeder Sekunde fällt eine Lkw-Ladung Kleidungsmüll an (120 Millionen Tonnen pro Jahr). Nur 1% unserer Kleidung wird recycelt. Dieser alarmierende Befund war der Ausgangspunkt für Sibylle Möller, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern nach Alternativen zu suchen: Bestehendes ändern/kombinieren und stylen, weniger ist mehr beim Kleiderkauf, Secondhand-Kauf, Kleidertauschbörsen, längere Nutzungszeit, Reparatur der Kleidung etc. In jedem Fall war die Ermunterung der Referentin mit dem Greenpeace-T-Shirt klar und eindeutig: Sich von Modetrends unabhängig zu machen und sich zu seinem Geschmack zu bekennen macht zufriedener. Schließlich weisen Konsumforscher darauf hin, dass alle Veränderungen mit einem ersten devianten Verhalten beginnen, dass also die kleinste Verhaltensänderung das Tor für weitere Veränderungen aufstoßen kann.

Am 22.9.25 stellten Ilse Tober und Ute Marschalk in ihrem Grundlagen-Vortrag „Fairer Handel: Konzept, Hintergründe, konkrete Projekte“ den Weltladen Neu-Isenburg vor, in dem sie sich seit langem engagieren. Beide gingen in ihren Beiträgen davon aus, dass wir die Herkunft und Herstellungsbedingungen der von uns fraglos konsumierten Waren meist nicht kennen, uns von Werbetrends leiten lassen und gedankenlos einkaufen. Eine Anfangsumfrage unter Schülerinnen und Schüler zeigte, dass das Fairtrade-Siegel zwar weithin bekannt, aber selten verkaufsentscheidend ist.

Anhand zweier Videobeispiele wurde deutlich, dass Fairer Handel einen Unterschied macht; die „Fairafric“-Schokolade aus dem Fairen Handel ist zwar teurer als herkömmliche Schokolade, aber sie wird in Ghana produziert; die Löhne der Bauern und Arbeiter sind so hoch, dass die Familien vom Kakaoanbau bzw. von der Schokoladen-Produktion leben können. Die EU lässt unverarbeiteten Kakao oder Kaffee zollfrei nach Europa, belegt aber importierte Schokolade mit 30% Zöllen und verhindert so die Entwicklung der Wirtschaft in den Ländern des Globalen Südens. Beide Referentinnen machten klar, dass die ehrenamtlich geführten Weltläden einen Bildungsauftrag verfolgen; sie wollen über den Fairen Handel und den unfairen Weltmarkt aufklären. Alles beginnt mit dem bewussten Einkauf; ein Umdenkprozess ist das Ziel. Roberto M. Alves da Silva aus dem brasilianischen Arbeitsministerium meinte schon 2007: „Bist Du Dir dessen bewusst, was Du konsumierst? Du konsumierst nicht nur ein Produkt, z.B. ein Erfrischungsgetränk. Du konsumierst einen ganzen Produktionsprozess. Dieser kann gerecht oder ungerecht sein. Das Produkt kann in sich die Zerstörung der Natur [und des Lebens von Menschen] [oder die Achtung der Menschenwürde] bergen.“ Der mündige Einkauf muss also wie eine politische Wahl verstanden werden; wer ein Produkt kauft, erklärt sich mit der gesamten Firmenpolitik einverstanden und signalisiert dem Hersteller ein „Weiter-so“; die freie Journalistin Tanja Busse spricht daher von der politischen „Macht des Einkaufswagens“.

Der Weltladen bietet neuerdings Tomatenmark aus Italien an, das garantiert unter fairen Produktionsbedingungen hergestellt wurde. Denn, das geben die Referentinnen am Ende zu bedenken, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, die Ausnutzung rechtloser Wanderarbeiter und Erntehelfer, gibt es auch in Europa. – Am Ende der Veranstaltung gab es für alle ein Stück faire Schokolade aus Ghana zum Probieren.

Den Schlusspunkt der Fairen Woche an der Max-Eyth-Schule bildete am 1. 10.25 der Vortrag „Globale Plastikvermüllung – Ausmaße und Auswege“. Referentin war erneut Sibylle Möller. Jährlich werden über 500 Millionen Tonnen Plastik produziert. Dass Plastik in der Natur, insbesondere im Meer, eine Gefahr für die Tiere ist, betonte die Referentin. Eine Million Seevögel und 100.000 Meeressäuger verenden jährlich, weil sie die unverdaulichen Plastikstücke aufnehmen und dann mit einem übervollen Müllbauch verhungern, der keine natürliche Nahrung mehr verdauen kann. Von riesigen künstlichen Müllinseln auf den Ozeanen ist häufig die Rede; bald wird es – so ernstzunehmende Prognosen – mehr Plastik als Fische im Meer geben; jedes Jahr gelangen 12,7 Millionen Tonnen Plastik ins Meer.

Plastik zersetzt sich langsam und wird als Mikro-Nanoplastik über die Luft (vgl. auch den Abrieb der Autoreifen) oder die Nahrungskette von uns aufgenommen; einer Studie zufolge nehmen wir pro Woche ca. 5 Gramm Mikro-/Nanoplastik auf (das Gewicht einer Kreditkarte), das nicht immer wieder ausgeschieden wird, sondern auch die Hirnschranke passieren kann, sich also im Körper ablagert. 45 Prozent der Plastikproduktion wird für Verpackungen verwendet; 2022 landeten 268 Millionen Tonnen Plastik auf dem Müll; nur 9 Prozent des Plastikmülls wird recycelt. Frau Möller wies darauf hin, dass sich nach dem Scheitern des internationalen Plastikabkommens in Genf am 15. August dieses Jahres das Plastikproblem erneut verschärfen wird. Schließlich werden 20 Prozent der kostbaren fossilen Rohstoffe Erdöl und Erdgas für die Plastikherstellung verwendet; zur Herstellung einer PET-Flasche werden 100ml Rohöl benötigt.

Die fossilen Rohstoffe sind begrenzt und man rechnet, dass das Zehnfache der Kosten der Plastikproduktion für die Beseitigung oder Eindämmung der Negativfolgen auf Mensch und Umwelt ausgegeben werden muss.

Die Zahlen und Fakten zeigen ein dramatisches Bild. Frau Möller wies auf die löchrigen EU-Regelungen des Plastiktütenverbots hin, die etwa Plastiktüten mit stärkerem oder dünnerem Plastikmaterial nach wie vor erlaubt. Die Einführung strengerer lokaler Mehrweglösungen (nach dem Beispiel von Tübingen) kann Abhilfe schaffen. Frau Möller rief die Zuhörenden dazu auf, sich verschiedentlich zu engagieren, Firmen hinsichtlich ihrer Plastikverpackungen zu kontaktieren und zu kritisieren.

Zu Gast war bei dem letzten Vortrag eine Klasse der Rudolf-Koch-Schule aus Offenbach. Alle waren sich schließlich einig, dass der Plastikvermüllung dringend Einhalt geboten werden muss und alle etwas dagegen tun können. Das Gandhi-Zitat „be the change you want to see in the world“, das Leitmotto der MES-Fairtrade-Initiative, mag auch hier die Richtung vorgeben: Die Möglichkeiten der Müllvermeidung sind längst noch nicht ausgeschöpft. Der Bewusstseinswandel, dass Müll nicht einfach verschwindet, muss endlich einsetzen. Deutschland war 2021-2023 der größte Plastikmüllexporteur weltweit.